À propos de la posture de l’arbre (zhan zhuang)

La posture statique (notamment celle de l’arbre) est fondamentale pour la pratique, parce qu’elle implique, à l’exception du mouvement concret, tous les principes du tàijiquán. Relâchement et structure s’y retrouvent pour former la structure diffuse nécessaire à la présence. Mais la pratique de cette posture est difficile et parfois contre-intuitive : alors qu’on peut chercher la connexion au ciel pour faciliter la tenue des bras, notamment, on aura parfois tendance à amener le dos à se cambrer, coupant la structure en deux. En fait, l’alignement vertical n’est pas nécessairement primordial dès le début de la pratique. Parler de verticalité peut nous faire imaginer que la structure corporelle est polygonale et que les courbes, par le relâchement, pourraient en disparaitre pour laisser le corps s’articuler autour d’une colonne centrale. En fait, les courbes peuvent très bien supporter toute une structure, parfois de manière plus adéquate que ne le peuvent les droites (par exemple, le Pavillon Philips, de Xenakis, était constitué uniquement de paraboloïdes hyperboliques, sans aucune ligne droite).

Soulever les bras jusqu’au niveau du plexus, ou plus haut, n’est justement pas prioritaire dans la pratique régulière de cette posture, dans la mesure où cela peut amener à renforcer des tensions, plus bas dans le corps, qui ne feront que compenser le poids des bras. Au fil de la pratique, les tensions vont pourtant bien se révéler le long du dos et dans les jambes. La manière de régler ces tensions tout en conservant la structure me semble être, finalement, l’accompagnement des courbes du corps.

Si les bras, les épaules ou la nuque brûlent, laisser la nuque et la zone entre les omoplates s’ouvrir, s’écarter du dos en créant de l’espace au niveau des articulations par la respiration permet de laisser monter les bras. Contrairement à souvent, les coudes ne pèsent pas forcément vers le sol ici, mais sont soutenus par la courbe qui part de la zone entre les deux omoplates et passe sous l’omoplate et derrière l’épaule pour soutenir le bras par en-dessous, comme un ressort.

Si la partie moyenne du dos (sous les omoplates) brûle, le bas du dos est probablement cambré (à moins que les omoplates soient ouvertes en force, refermant le plexus). Se permettre de relâcher les aines pour pencher légèrement le haut du corps vers l’avant peut aider à mobiliser les muscles iliocostaux lombaires, tout en restant dans une position adéquate pour le travail de la posture tant que les talons restent bien connectés au sol. La circulation peut alors partir du dos pour rejoindre la zone entre les omoplates.

Si le bas du dos brûle, il est possible que les aines forcent vers l’extérieur (par exemple pour forcer le dos à décambrer). Les laisser rentrer permet à la circulation de se faire depuis la zone du coccyx en longeant le bassin par l’extérieur pour s’enrouler autour des aines avant de descendre le long des jambes.

Si les cuisses ou les mollets brûlent, ouvrir l’arrière des genoux permet de faciliter les circulations le long des jambes. Le relâchement des chevilles est également nécessaire pour répartir le poids sous les pieds.

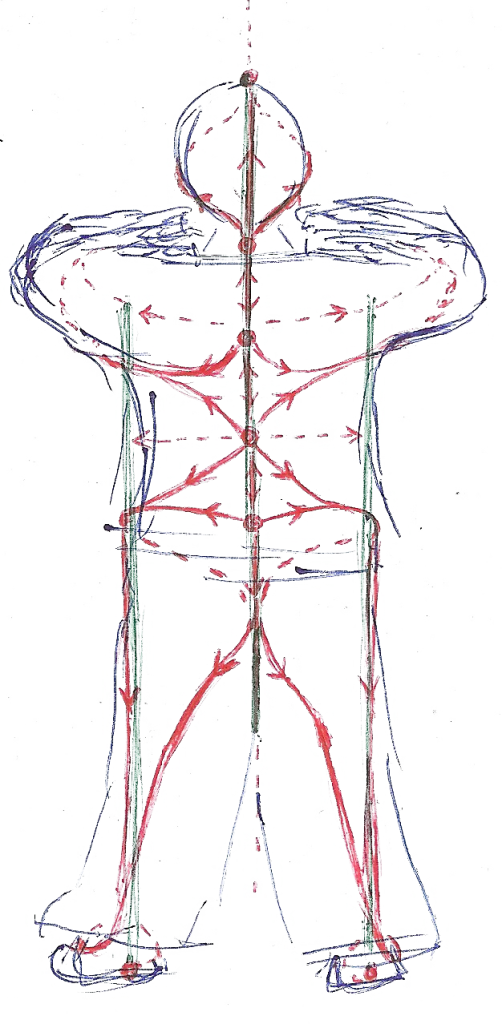

De manière générale, visualiser les chemins depuis la zone du coccyx jusqu’aux bras et jusqu’aux pieds, sous forme de courbes, donne une idée d’une circulation possible du souffle dans la position de l’arbre.

Partie 2 - Structure

Malgré la gravité, nous tenons debout, marchons, manipulons des objets plus ou moins lourds. C’est que nous sommes faits d’une superposition de muscles et d’os, attachés entre eux par des cartilages et des tendons que nous avons appris à utiliser au fil de notre enfance, et qui se sont adaptés à l’utilisation qui en a été faite.

N’ayant généralement pas été poussés par d’autres régulièrement pendant l’enfance, nos réactions face à une poussée peuvent être inadaptées : on se contracte pour résister à la force par la force, on laisse aller son poids en sens inverse de la poussée pour la contrecarrer, voire on pousse en retour. Toutes ces réactions induisent une confrontation de force, qui se terminera inévitablement par la victoire de la personne la plus musclée, la plus grande, la plus lourde, la plus rapide – à moins que l’une des deux ne se montre plus maline.

Lorsque le corps est bien structuré, les sollicitations de l’extérieur sont acceptées et transformées pour être diffusées dans les six directions, permettant aux muscles de n’avoir presque aucun effort à faire pour y répondre. Pour atteindre cet état, il est nécessaire de combiner la connexion à la terre, ancrage au sol, et la connexion au ciel, légèreté de la tête et de la partie haute du corps. On conserve ainsi une structure dans le relâchement.

Connexion à la terre

La connexion à la terre est un ancrage dans le sol, qui se manifeste dans la capacité à rester en place malgré des poussées dans les six directions, sans que les articulations n’en pâtissent ni que le gainage musculaire prenne le relais pour contrer la poussée.

Cet ancrage est particulièrement apparent dans les mouvements de pieds, des chevilles et des genoux lors des transferts de poids, et est plus subtil à détecter dans le haut du corps (qui me semble dépendre plus de la connexion au ciel), bien que sa mise en place implique une mobilisation de l’ensemble du corps.

Un pied écrasé sur le sol aura tendance à tirer sur la cheville et/ou à faire rentrer le genou vers l’intérieur. À son tour, le genou entraînera l’aine qui, qu’elle soit relâchée ou qu’elle tente de compenser, créera une zone de vide, peu ou pas mobile, dont l’adversaire pourra profiter. Une cheville ou un genou contractés ou verrouillés auront tendance à repousser le sol et empêcheront le poids de la jambe de se répartir sur le pied de manière convenable.

Il s’agit alors d’une question d’équilibre et d’effort musculaire : trop de poids sur les talons, et les cuisses devront compenser en se contractant ; trop de poids sur l’avant du pied, et ce sont les mollets qui devront rééquilibrer l’ensemble. Le poids doit donc être réparti sur l’ensemble du pied, centré autour de la zone des métatarses.

Mais là encore le but est plus simple que la manière d’y arriver. Quand le poids est trop en avant ou en arrière, c’est peut-être que l’avant du pied et/ou la cheville sont contractés, repoussant le sol. C’est peut-être aussi que la connexion au ciel (dont je parlerai plus bas) n’est pas bien en place et doit être corrigée pour permettre l’alignement de la tête, de la colonne vertébrale et du centre des pieds. Peut-être encore que les genoux sont verrouillés, donnant l’impression factice d’une stabilité en fait très fragile. Peut-être enfin que d’autres verrouillages plus haut dans le corps (arrière des cuisses, fesses, etc.) ne permettent pas à l’alignement de se faire comme il faut et déstabilisent donc tout le corps.

Quand les verrouillages sont hauts dans le corps, le bas du corps (lombaires, fesses, cuisses, genoux, mollets et chevilles) tentera de compenser le déséquilibre comme il peut. Le travail préalable de relâchement pourra donc être particulièrement important pour laisser couler le poids le long du corps et descendre le centre de gravité du corps le plus bas possible.

Seul, le travail de l’ancrage se fera seul avec les postures statiques, qu’il s’agisse de la posture de l’arbre (zhan zhuang) ou de l’ensemble des postures du grand enchaînement, tenues d’abord quelques minutes, puis jusqu’à 20 minutes, voire plusieurs heures avec l’expérience et selon les écoles. Ces postures mettront en évidence des zones de vide, des zones de contractions et des défauts d’alignement, notamment en s’imaginant poussé dans les six directions. Après le travail d’imagination, il sera possible d’engager un travail à deux dans lequel l’autre imprimera des poussées de plus en plus importantes et de mieux en mieux connectées pour faire apparaitre plus concrètement les défauts de placement et tester l’ancrage et le « couler vers le bas » – les muscles pesant vers le sol en tirant profit de la gravité, tandis que le squelette forme la structure de base du corps.

Dans l’idéal, le corps devient d’abord comme un château de cartes, qui tient en place avec un effort minimal, avant de se complexifier pour mettre en œuvre une représentation plus complexe, toujours en train de s’adapter aux sollicitations internes (ses propres circulations) et externes (les poussées de l’autre, le vent, les reliefs du sol, etc.).

Mise en garde cependant dans l’optique de l’enseignement : dans la mesure où les métaphores ont un pouvoir suggestif très fort, elles peuvent aider aussi bien qu’elles peuvent perturber l’apprentissage. La notion d’ancrage est utile pour se représenter la présence des pieds sur le sol, la répartition du poids et la capacité à orienter les poussées vers les racines que sont les pieds. Mais l’idée d’ancrage peut aussi empiéter sur la capacité à se déplacer, ce qui est un inconvénient du point de vue corporel, en particulier martial. L’idée d’un « château de cartes » peut être utile dans les premiers temps et notamment dans le sens du relâchement, mais apporte également une notion de composants particulièrement fragiles et soumis passivement aux sollicitations externes. Ce type de métaphores doit donc être utilisé avec précaution.

En parallèle du travail fixe, ou une fois celui-ci exploré, l’ancrage dans le mouvement se travaillera de la même manière, mais avec un transfert de poids très simple, quelle que soit la position des pieds. L’attention devra alors être portée sur la jambe qui se vide en particulier, afin de vérifier qu’elle ne repousse pas le sol pour déplacer le poids vers l’autre jambe, mais qu’elle se vide de son poids par relâchement, l’autre jambe prenant le relais. Une jambe vide de poids n’est pas vide d’intention : lorsque le poids est déporté entièrement sur une jambe, l’autre jambe doit être lourde et présente dans la zone des métatarses et sous l’ensemble du pied. Qu’il s’agisse de la jambe avant ou de la jambe arrière, le relâchement de l’aine et de la fesse est nécessaire et s’accompagne par un relâchement de la cheville pour permettre une meilleure adhérence des orteils ou du talon. Si les pieds sont parallèles, c’est notamment l’ouverture du bassin qui permet d’éviter que le genou vide rentre vers l’intérieur et entraîne le pied avec lui.

Connexion au ciel

Si la connexion à la terre met à profit la gravité, elle ne peut pas fonctionner seule : sans connexion au ciel, l’équilibre du corps sera effectivement celui d’un château de cartes – composé de cartes de tailles et de poids différents, particulièrement difficiles à combiner. Mais nous ne sommes pas que des squelettes. La pratique du tàiji quán aura beau chercher à réduire les dépenses musculaires à leur minimum, ce minimum ne sera jamais une absence complète d’effort si le corps doit être disponible pour le mouvement.

En fait, le « couler vers le bas » est permis par la suspension du corps à un fil vertical, tendu depuis le sommet du crâne jusqu’au ciel : on parle de « connexion au ciel ». Puisque je suis suspendu au ciel, mon corps peut peser sur le sol sans entraver mes mouvements, et ainsi faciliter la transformation des poussées horizontales vers le bas.

Mais là encore, l’image d’un simple fil peut amener une idée de fragilité et concentrer l’attention sur un point très précis plutôt que de la laisser se déployer dans les circulations. On peut préférer l’idée de la colonne vertébrale se métamorphosant en une corde large qui remonte jusqu’au sommet du crâne et au ciel, permettant une plus grande stabilité et un lien entre la tête et le corps. À cette corde s’en ajoutaient d’autres, selon les besoins du mouvement, pour soutenir les articulations des bras et des jambes, en particulier (le relâchement est alors primordial pour éviter qu’un bras qui se soulève n’emmène le corps avec lui).

La pratique de la connexion au ciel se fait à tout moment seul, en laissant s’étendre les cervicales tout en gardant le haut de la tête au même endroit : la tête porte alors le corps. Rentrer légèrement le menton permet également d’aligner la mâchoire sur la colonne et d’accentuer l’étirement de celle-ci, facilitant la connexion. Pour avoir une idée de la sensation de connexion et son intérêt martial, il est possible de travailler à trois : une personne soutient solidement ma tête pour que je laisse peser mon corps à partir d’elle, une autre me pousse dans n’importe quel sens. L’exercice se développe ensuite à deux, sans le soutien par quelqu’un d’autre.

La pratique de la connexion au ciel en mouvement se fait dans la réalisation de la grande forme et d’autres exercices de déplacement devant un miroir. Sauf à chercher un déplacement dans la verticalité, le sommet de la tête ne doit généralement pas osciller verticalement, dans la mesure où il est rattaché au ciel. Lors du transfert du poids, le corps s’étire et revient en place en laissant la gravité faire son travail plutôt qu’en repoussant le sol. Il est possible de demander à quelqu’un de vérifier, pendant un transfert de poids simple, que la tête reste bien en place, afin d’éviter les biais d’observation face à un miroir et de pouvoir se concentrer entièrement sur les sensations.

Présence et unité

La présence est en même temps une connexion à soi (aux circulations), à l’autre (aux sensations) et à l’environnement (la terre, le ciel, et l’espace environnant). Il ne s’agit pas seulement du « coulé », qui est encore une métaphore plus ou moins trompeuse qui peut avoir tendance à cacher les six directions et leurs combinaisons infinies pour ce qui coule. Pour absorber avec la connexion à la terre, on laissait couler vers le bas. En y ajoutant la connexion au ciel, on coule aussi bien vers le haut que vers le bas, bien que ce qui coule ne soit pas de la même nature, ne donne pas la même impression. Pour laisser circuler le souffle, on se relâchait et on élargissait l’attention à des zones plus grandes qu’à notre habitude pour laisser couler le long des membres dans les deux sens, quelle que soit leur position. Pour influencer l’autre, on ajoute à ces ressentis les sensations qui révèlent les faiblesses du partenaire.

L’unité avec l’autre, dans le mouvement, s’obtient alors par le contact collant, ce contact total qui permet de poursuivre les micro-poussées et de suivre les ouvertures alors même que le partenaire s’ajuste. Ce contact s’obtient par le relâchement et par le travail approfondi des sensations dans la perspective de déséquilibrer l’autre, mais aussi et surtout par la pratique du tuishou, dans laquelle le « coller » sert autant à suivre et à profiter des faiblesses de l’autre qu’à garder un contrôle sur ses attaques pour éviter d’être soi-même mis en difficulté. Mais tant que l’on en reste aux sensations obtenues par le contact direct, on restera toujours en retard sur l’autre, puisqu’il nous manquera un ensemble d’informations qui auraient permis de le comprendre et de le suivre avant même qu’il attaque, pour finalement l’influencer.

L’usage quotidien de la vision est considérablement réduit par rapport à ses possibilités : si la vision périphérique est nécessaire à des pratiques aussi courantes que la lecture (Yao-N’dré 2013), son usage conscient et explicite est rare dans la vie quotidienne, qui nous incite plutôt à mettre les objets de nos interactions au centre de notre champ visuel. La présence est donc également un regard large, périphérique, une appréhension globale de ce qui se passe dans notre champ visuel, qui se travaille d’abord en apprenant à décentrer le regard, en prenant conscience de sa tendance à se recentrer. Pour aider, il est possible de demander à quelqu’un de faire osciller ses mains de chaque côté de nous, à la limite de notre champ de vision : à ce moment-là, seul l’élargissement du regard permet de bien appréhender le mouvement des deux mains simultanément.

Comment, alors, réagir ? Peut-il exister une connexion à distance, qui nous permettrait de préparer nos réactions sans aucun contact qui puisse confirmer ce que l’on voit ? Je mets de côté volontairement l’idée d’une connexion « énergétique », plus ésotérique, parce qu’elle n’est pas nécessaire pour expliquer le fait de suivre le mouvement de l’autre sans le toucher, de s’adapter à ce qu’il fait afin de pressentir la suite pour prendre l’avantage. L’existence de « neurones miroirs », répondant aussi bien à la réalisation d’une action qu’à son observation, a été confirmée depuis une dizaine d’années chez l’être humain. Elle explique notre capacité à reconnaitre chez les autres des intentions, des émotions et des actions (ainsi qu’à apprendre efficacement une procédure sans la réaliser concrètement, dont j’ai parlé plus haut).

Les observations chez les singes suggèrent que les neurones miroirs se comportent différemment selon le type d’action, mais aussi selon le but de l’action, la zone du corps concernée et la proximité de l’action avec le corps de l’observateur (Kilner & Lemon 2013). Des expériences spécifiques ont également montré que l’on est généralement capable de prédire inconsciemment l’intention d’une action à partir d’indices minimes comme la variation de vitesse d’un mouvement. Soriano, Cavallo et al. (2018) ont par exemple montré que les muscles d’ouverture de la bouche s’activaient en avance chez des personnes se préparant à boire un verre d’eau qu’elles se servaient, mais aussi chez des personnes qui observaient cette action en vidéo. Il s’agit en même temps d’une pratique courante dans la vie quotidienne (justement lorsque l’on va nous tendre quelque chose, par exemple), mais qui s’y réalise de manière complètement automatique et inconsciente.

Au Japon, le 間 (MA) recouvre cette notion de connexion à l’autre ainsi que l’ensemble des pratiques spatiales et temporelles. On le retrouve dans la danse butō pour y signifier l’incarnation du danseur et sa connexion avec les autres danseurs et avec le public ; dans l’architecture et dans l’ikebana, pour y signifier l’arrangement de l’espace et des vides qu’il occupe et qu’il entoure ; dans la musique, par exemple en tant que justesse dans la durée des silences qui entourent les interventions du soliste ; et partout dans la vie quotidienne. Dans la pratique du tàijiquán, on va d’abord chercher la conscientisation des indices de notre appréhension à distance de l’autre, avant d’apprendre à les interpréter à notre avantage, à en profiter pour y répondre en avance. Le travail de ces aspects est plutôt simple à réaliser au quotidien, ne serait-ce qu’en marchant dans une rue passante en élargissant le regard pour tenter de prévoir les directions que vont prendre les gens, dans un premier temps, avant de tenter d’y réagir à l’avance pour fluidifier l’ensemble, en évitant globalement de devoir accélérer, éviter ou ralentir brusquement lorsque quelqu’un s’arrête devant nous.

Une fois les six directions intégrées par le corps (via le regard large, le contact collant et la connexion à distance), le fil de la connexion au ciel et le château de cartes de la connexion à la terre deviendraient une très large bulle s’étirant en permanence dans toutes les directions, sensibles à la moindre sollicitation dans l’espace qu’elle occupe, permettant de réaliser une présence d’une nature plus subtile – qu’on appellera peut-être l’unité.

En guise d'ouverture

Avec ces intentions, avec ces buts, avec ces informations, il ne reste plus que le plus important : la pratique. Pratiquer seul pour prendre le temps de comprendre et d’appliquer les principes ; pratiquer avec des partenaires variés pour mettre à l’épreuve ce qui a été découvert dans le travail en solitaire. Pratiquer, encore, pour connaitre assez de situations et avoir fait assez de rencontres, pour pouvoir s’adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles personnes, aux nouvelles pratiques.

|

NOTIONS |

EXERCICES |

|

| SEUL |

circulation mobiliser et déployer le souffle ancrage couler dans les six directions |

qigong postures grande forme |

| À DISTANCE |

présence regard large affordance connexion à distance / 間 |

observation et participation aux mouvements de groupe observation de pratiquants d’arts martiaux |

| EN CONTACT |

présence contact collant transformation recevoir et rediriger intention trianguler et déraciner |

travail de sensation (fixe ou mobile, avec ou sans poussée) travail de réception (fixe ou mobile, avec ou sans poussée) tuishou |

Nicolas Marty | 2018-2019

Bibliographie

Charles, Georges (2015). “Un casse-tête… chinois !”. Tao-Yin, le site officiel des arts classiques du tao [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Davison, Raison, Khan, Dasgupta & Ahmed (2017). “Mental training in surgical education: a systematic review”, ANZ Journal of Surgery, vol. 87, n° 11, p. 873-878 [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Erlacher & Schredl (2016). “Effectiveness of motor practice in lucid dreams: a comparison with physical and mental practice”, Journal of Sports Sciences, vol. 34, n° 1, p. 27-34 [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Gibson (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.

Gortais (2009). Tàiji Quán : L’enseignement de Li Guanghua ; la tradition de l’école Yang (5e édition revue et augmentée). Paris : le Courrier du Livre.

Kilner & Lemon (2013). “What we know currently about mirror neurons”, Current Biology, vol. 23, n° 23, R1057-R1062 [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Morash, Pensky, Alfaro & McKerracher (2012). “A Review of Haptic Spatial Abilities in the Blind”, Spatial Cognition & Computation: An Interdisciplinary Journal, vol. 12, p. 83-95 [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Soriano, Cavallo, d’Ausilio, Becchio & Fadiga. (2018). “Movement kinematics drive chain selection toward intention detection”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, vol. 115, n° 41, p. 10452-57 [en ligne – consulté le 22/07/2019].

Tokitsu (2010). Taï-chi-chuan – Origines et puissance d’un art martial. Gap : Désiris.

Yao-N’Dré, Marina (2013). Étude des aspects visuels et oculomoteurs de la lecture en vision centrale et périphérique. Thèse de doctorat en neurosciences, dir. F. Vitu-Thibault & É. Castet, Aix-Marseille Université. [en ligne – consulté le 22/07/2019].